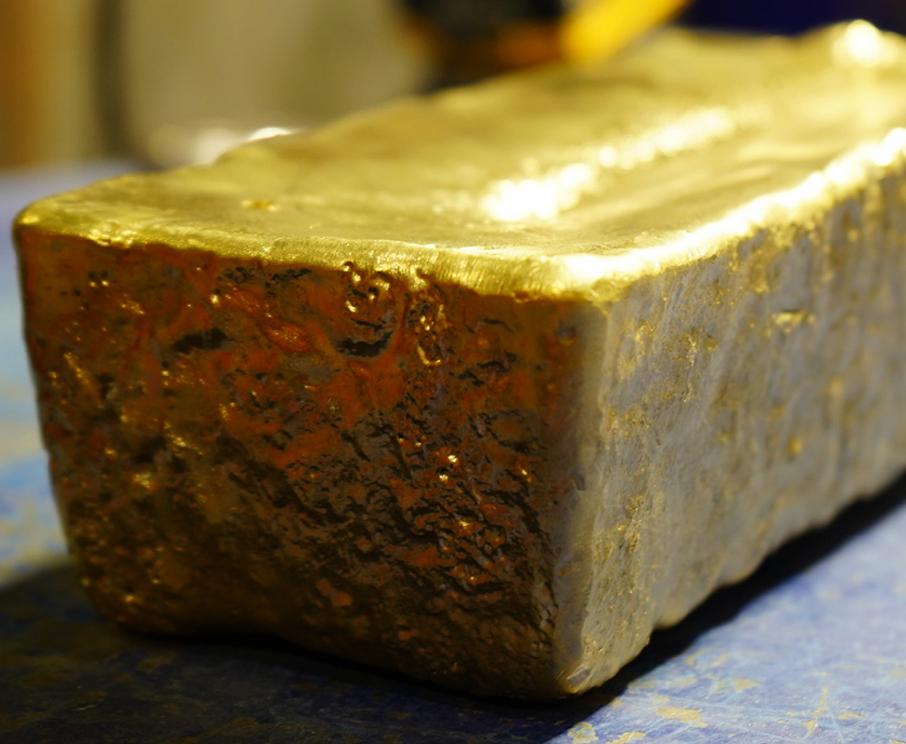

Des caribous sur l’îlot North Country réhabilité sur East Island, où se trouve la mine de Diavik. Avec l’aimable autorisation de Rio Tinto

Au printemps dernier, des caribous migrateurs sont revenus sur une zone de la mine de diamant de Diavik de Rio Tinto, dans les Territoires du Nord-Ouest. Dans le cadre de sa remise en état progressive, l’îlot North Country a été remodelé de manière à former un esker (ou ôs), caractéristique du paysage de la région. La forme arrondie de l’îlot permet aux caribous de s’y déplacer facilement.

Cette recommandation émanait du groupe d’experts et expertes du savoir traditionnel de Diavik, un groupe de représentants et représentantes de chacune des communautés autochtones avec lesquelles la société détient des accords de participation dans la région de Lac de Gras, où est située la mine. Depuis 2011, le groupe s’est rencontré 15 fois et a établi plus de 250 recommandations, qui ont inspiré la planification de la fermeture des sites miniers de la société. Lorsque les activités du site cesseront l’année prochaine, le groupe d’experts et expertes entamera un programme de surveillance suivant la fermeture fondé sur le savoir traditionnel.

« Les efforts seront désormais axés sur nos conceptions et notre approche vis-à-vis de la surveillance après la fermeture de la mine. Ils s’intéresseront à la manière dont nous répondons à nos objectifs en matière de pratiques culturelles dans le cadre de notre performance au moment de la fermeture », déclarait Gord Stephenson, directeur général à Diavik des activités de surface et de la fermeture de la mine, dans un entretien avec l’équipe du CIM Magazine.

Le groupe d’experts et expertes sur le savoir traditionnel de Diavik est mentionné dans un nouveau manuel de l’International Council on Mining and Metals (ICMM, le conseil international des mines et métaux), publié en mai dernier, qui vise à aider les sociétés minières, les communautés et les parties prenantes à préparer la fermeture des sites miniers et la transition socio-économique suivant l’exploitation minière.

Les sociétés minières ont longtemps été considérées comme responsables de la gestion de tous les aspects liés à la fermeture, y compris les transitions socio-économiques des communautés. Le manuel promeut toutefois un changement s’éloignant des modèles de transition à l’initiative des dirigeants et dirigeantes de sociétés pour se rapprocher de modèles plurilatéraux, qui accordent plus de poids aux communautés locales, aux gouvernements, aux groupes autochtones et à la société civile pour décider de leur avenir après l’exploitation minière. Dans ces modèles, les sociétés minières adoptent des rôles non essentiels pour devenir des responsables, des financiers ou des entités chargées du renforcement des capacités.

« On trouve autant d’exemples de projets miniers qui ont considérablement amélioré la vie des communautés que de projets qui l’ont, au contraire, détériorée. Ils peuvent aussi avoir été bénéfiques initialement pendant la durée de vie du projet, mais ce bénéfice ne s’est pas forcément poursuivi après la fermeture, ou a entraîné une dégradation de la situation pour les communautés », indiquait Danielle Martin, codirectrice de l’exploitation et directrice de la performance sociale à l’ICMM.

Mme Martin faisait remarquer que, particulièrement pour les communautés rurales et isolées, les projets miniers ont souvent permis le développement des télécommunications, des services publics, des soins de santé et des écoles, la création de richesse à l’échelle de la communauté, ainsi que l’accès à ces derniers. Toutefois, lorsque les transitions échouent, les anciennes villes minières se retrouvent avec des cicatrices sociales, économiques et environnementales.

Les modèles plurilatéraux de transition offrent de multiples avantages, lit-on dans le manuel. Ils accordent notamment une plus grande clarté aux communautés concernant les futurs changements dans l’activité minière et leurs implications, améliorent le processus décisionnel et renforcent la voix dans le processus des parties prenantes qui « vivront avec ce que leur lèguent les mines après leur fermeture ».

Le manuel s’inscrit dans le programme actuel de résilience de la communauté de l’ICMM, qui s’intéresse aux compétences et aux capacités dont ont besoin les communautés et autres parties prenantes pour s’assurer qu’elles préservent des avantages durables de l’exploitation minière. D’après Mme Martin, l’ICMM a entendu une écrasante majorité de membres lui demander de porter ses efforts sur les transitions, en raison du manque de recherche, d’études de cas ou de lignes directrices existantes sur le sujet.

« C’est complexe. Il faut se projeter sur un horizon à long terme, et la contribution de nombreux acteurs et actrices est nécessaire. Fondamentalement, les sociétés minières doivent s’éloigner du milieu du cercle, là où elles ont le plein contrôle », indiquait Mme Martin.

L’ICMM a informé le groupe de travail d’experts et expertes des sociétés membres et a fait équipe avec le Cooperative Research Centre for Transformations in Mining Economies (le centre de recherche coopérative pour les transformations des économies minières) en Australie.

Le manuel présente neuf modèles plurilatéraux en faveur de transitions socio-économiques. Ces modèles incluent des efforts en collaboration plus traditionnels et à plus petite échelle, tels que des groupes consultatifs et des comités de surveillance dédiés à la fermeture des sites miniers. Le manuel inclut également des approches innovantes telles que des fiducies foncières ou relatives aux actifs que les sociétés minières mettent en œuvre ou auxquelles elles font don de terres minières remises en état, ou encore des entreprises conjointes suivant la fermeture des sites miniers telles que le parc éolien SunMine sur l’ancien site minier de Sullivan à Kimberley, en Colombie-Britannique (C.-B.), qui a cessé ses activités en 2001.

Le rapport mettait aussi l’accent sur les coalitions concernant la régénération ou le développement, les processus de planification régionale en collaboration et les fondations de transitions pour l’investissement social comme autres modèles possibles de partenariats.

L’ICMM avait espéré élaborer une sorte de « carnet de recettes » pour informer des transitions socio-économiques réussies, indiquait Mme Martin. Toutefois, elle ajoutait qu’un éventail de facteurs propres à chaque contexte influencera tout ce à quoi une transition idéale peut ressembler, par exemple la proximité physique des communautés à la mine et leur degré de dépendance économique vis-à-vis de cette dernière, que le personnel soit principalement de la région ou qu’il fasse la navette de et vers le site minier, ou encore l’existence d’une économie locale diversifiée.

Le rapport indiquait que les communautés rencontrant un succès socio-économique après la fermeture du site minier ont quelques éléments en commun, notamment une vision claire de leur avenir, une capacité à exploiter à leur avantage des aspects spécifiques à l’emplacement géographique tels que les paysages naturels ou l’infrastructure, et le soutien de parties extérieures.

Il insistait également sur l’importance de disposer de suffisamment de temps et d’informations pour se préparer à l’avance. Les lignes directrices recommandent que les sociétés commencent la planification de leur transition dès que possible et partagent de manière proactive davantage d’informations avec les parties prenantes que ce qu’elles n’ont généralement fait auparavant.

« Ces processus prennent du temps, en effet, mais à partir du moment où ils sont lancés suffisamment tôt, ils constituent une réelle valeur ajoutée », indiquait M. Stephenson. « L’exploitation minière ne peut se faire de manière isolée. En reconnaissant que les activités minières ont une fin et en s’engageant dès le départ, les sociétés auront suffisamment de temps pour écouter et intégrer les différentes perspectives dans les résultats. »

Le manuel reconnaissait qu’il est difficile pour certaines mines, en activité pour des décennies à venir, de prévoir autant à l’avance. Toutefois, Mme Martin déclarait qu’un minimum de « prévoyance » est possible dès les premières étapes, et que les sociétés peuvent étoffer leur proposition petit à petit, à mesure que les années passent.

Les approches plurilatérales adoptées sont, selon elle, plus susceptibles d’aboutir à des transitions réussies. Elle notait cependant qu’elles sont bien plus complexes.

Le manuel faisait remarquer que ces approches peuvent être paralysées si les parties prenantes manquent de temps ou n’obtiennent pas suffisamment d’informations à l’avance. De même, tout problème de confiance ou tout conflit existant entre les parties prenantes pourrait amenuiser leur désir de participer. Les sociétés minières peuvent, elles aussi, pâtir du manque de contrôle sur le processus de planification. Le rapport indique par ailleurs que le déclin des niveaux de ressources vers la fin de vie de la mine, associé au mouvement du personnel pendant cette période, peut créer des difficultés supplémentaires.

Tara Marchiori, directrice des communautés et de la performance sociale à Diavik, déclarait que l’une des difficultés sur laquelle la société avait travaillé était de s’assurer que les bons représentants et représentantes des communautés, apportant le niveau souhaité d’expertise et de soutien à la communauté, sont assis à la table des négociations, et que la participation de la communauté est continue.

À Diavik, M. Stephenson déclarait que les recommandations du groupe d’experts et expertes ont influencé le projet de la société de reconnecter les activités de la mine à Lac de Gras, les projets de revégétalisation et la conception des amas de roches stériles. L’approche plurilatérale, indiquait-il, « crée aussi un véritable sentiment d’appartenance avec les communautés, car elles faisaient partie intégrante du développement du projet ».

Traduit par Karen Rolland