Sillonner la « vallée de la mort de l’innovation »La collaboration entre les innovateurs et l’industrie des minéraux est essentielle pour combler le fossé qui sépare l’innovation de l’adoption commerciale des technologies.

En février 2022, Teck Resources, l’université de la Colombie-Britannique (UBC), BGC Engineering, Kookie Canada, Rio Tinto, Genome BC, Allonnia, Microsoft et le Centre for Excellence in Mining Innovation (CEMI, le centre d’excellence en innovation minière) ont développé la Mining Microbiome Analytics Platform (MMAP, la plateforme d’analyse du microbiome minier). Il s’agit de la première plateforme en ligne intégrée qui permet d’extraire l’ADN de plus de 15 000 échantillons provenant de sites miniers afin d’identifier les micro-organismes capables de remplacer les substances chimiques traditionnellement utilisées dans l’extraction de minéraux et de métaux, ainsi que dans la réhabilitation des sites miniers.

Cette vaste collaboration était le fruit d’un financement de 4 millions de dollars provenant de Digital, la grappe d’innovation mondiale des technologies numériques du Canada. Cette coopération a permis au projet d’atteindre une masse critique et a tracé la voie vers son adoption commerciale.

En avril 2024, le Bradshaw Research Institute for Minerals and Mining (BRIMM, l’institut de recherche Bradshaw pour les minéraux et les mines) de l’UBC a transformé le projet MMAP en une entité commerciale (en avril 2025, après la publication de cet article, M-MAP a été renommé nPhyla). Certains membres de ce consortium détiennent des capitaux propres au sein de la société et siègent à son conseil d’administration.

« Entreprendre un projet comme MMAP n’est pas une tâche facile », déclarait John Steen, directeur de BRIMM. « Le consortium a vraiment réuni des personnes qualifiées, capables de comprendre le potentiel de cette technologie. Toutefois, sans le financement de Digital, nous n’aurions jamais pu la commercialiser. »

MMAP est juste un exemple parmi les centaines de projets que Digital a soutenus dans sa volonté de développer l’innovation numérique à travers tout le Canada, via des co-investissements, des collaborations interprofessionnelles, la création de propriété intellectuelle et le développement de talents du numérique.

« Le financement de Digital a permis de rassembler tous ces éléments et de constituer une équipe interdisciplinaire », expliquait Mike Kennedy, nouveau directeur général de MMAP. « C’est de là que vont provenir toutes les solutions. L’époque où un ingénieur électricien travaillait tout seul dans son garage est finie. Ce temps est révolu. Maintenant, on a besoin de partenaires solides pour amener le projet à son adoption commerciale et pour le renforcement des capacités. »

La fin justifie les moyens

Le soutien financier est un ingrédient primordial pour réduire les risques liés au développement de toute nouvelle technologie. Toutefois, il est tout aussi important de s’assurer que les innovateurs disposent des bons contacts, partenaires et clients à leur portée, soulignait Nadia Shaikh-Naeem, vice-présidente des programmes de Digital. « Nous devons garantir qu’ils bénéficient d’un écosystème et de partenariats solides autour d’eux pour que les choses aillent plus vite », affirmait-elle. « Nous avons d’ailleurs pu constater que nos organisations parviennent à pénétrer les marchés bien plus rapidement qu’auparavant. Grâce à notre soutien, nous mettons à leur disposition une plateforme afin d’attirer des partenaires, puis le financement qui permet de réduire les risques liés au besoin d’expérimenter. »

L’entreprise Digital co-investit 35 % des coûts engagés dans chaque projet. À ce jour, son portefeuille d’innovation dans l’activité minière dépasse les 95 millions de dollars. Sur les centaines de propositions qu’elle reçoit, seulement près de 10 % d’entre elles sont sélectionnées pour obtenir un financement.

« C’est un secteur extrêmement compétitif », expliquait-elle. « Notre processus d’évaluation repose sur la capacité à révéler le potentiel commercial d’une technologie. Une technologie créée uniquement au nom de la technologie ne nous mènera nulle part. Ce que nous voulons, c’est voir que ces projets sont axés sur la demande. Nous recherchons des clients déjà engagés, qui adhérent à cette idée ou ont besoin de la technologie. »

Une clientèle impliquée dans le processus et qui donne ses retours et impressions aux innovateurs aide à exalter les inventions développées et à améliorer leur fonctionnement, expliquait-elle. « Avec un peu de chance, un client vous mettra un peu mal à l’aise. Il est important que les clients nous disent exactement ce qu’ils attendent de nous, car cela nous oblige à viser toujours plus haut. »

Cette philosophie est omniprésente au sein du réseau de l’accélérateur de commercialisation d’innovation minière (ACIM). Lancé en 2021 par le CEMI, qui est basé à Sudbury, dans la province de l’Ontario, grâce au financement attribué par les Fonds stratégiques pour l’innovation (FSI) du gouvernement canadien, le réseau ACIM aide à mettre en relation les innovateurs et les parties prenantes afin d’accélérer le développement et la commercialisation de technologies innovantes.

Au cours des trois dernières années, le réseau ACIM a distribué 30 millions de dollars à 50 petites et moyennes entreprises (PME) dans tout le pays. Ces entreprises apportent une contrepartie économique équivalente à ces fonds, et les investissements de suivi du secteur privé ont contribué à hauteur de 80 millions de dollars supplémentaires, ce qui porte le montant total du fonds d’innovation du programme à environ 170 millions de dollars. Au début du mois de mars, le réseau ACIM a lancé son quatrième appel à propositions.

« Les projets que nous sélectionnons se trouvent dans ce que j’appelle " la vallée de la mort de l’innovation ", c’est-à-dire le fossé qui sépare la mise au point d’une technologie prometteuse de sa commercialisation », déclarait Douglas Morrison, directeur général du CEMI. « C’est précisément ce fossé que nous essayons de combler. Si l’on ne réduit pas cet écart, rien ne changera. Les sociétés minières n’investiront pas dans un produit issu de la recherche. »

Les projets soutenus par l’ACIM cherchent à augmenter la production minière en limitant les coûts, à réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, à adopter progressivement des équipements de production automatisés et autonomes à commande numérique, et à diminuer le risque et la responsabilité liés au stockage à long terme des résidus miniers.

Jusqu’à présent, environ la moitié des 50 projets qui ont reçu un financement de l’ACIM bénéficient d’un soutien commercial pour des essais sur le terrain, ce qui constitue généralement le dernier obstacle avant la commercialisation.

« [Début 2025], j’étais avec une société canadienne nommée LoopX, qui présentait sa technologie dans un site minier près de Johannesburg », indiquait Chamirai Charles Nyabeze, directeur du réseau ACIM. « Nous menons de nombreux programmes de communication à l’intention du public, et nous avons ouvert la voie pour que cette technologie puisse être testée. Nous avons besoin de réseaux pour faire avancer l’innovation dans le secteur minier. »

Le groupe MISA, accélérateur à but non lucratif au Québec, collabore avec un réseau de plus de 80 entreprises et 200 experts pour évaluer la pertinence de la technologie proposée par chaque candidat. Une fois le projet sélectionné, les experts du réseau font le point avec les développeurs du projet à plusieurs reprises tout au long du processus. « Si une nouvelle technologie risque de rendre leur solution non viable ou inadaptée aux besoins du marché, nous en informons immédiatement la PME », expliquait Alain Beauséjour, directeur général de MISA. « En matière de gestion de l’innovation, l’une des meilleures pratiques est d’arrêter un projet le plus tôt possible s’il n’y a aucun débouché sur les marchés. »

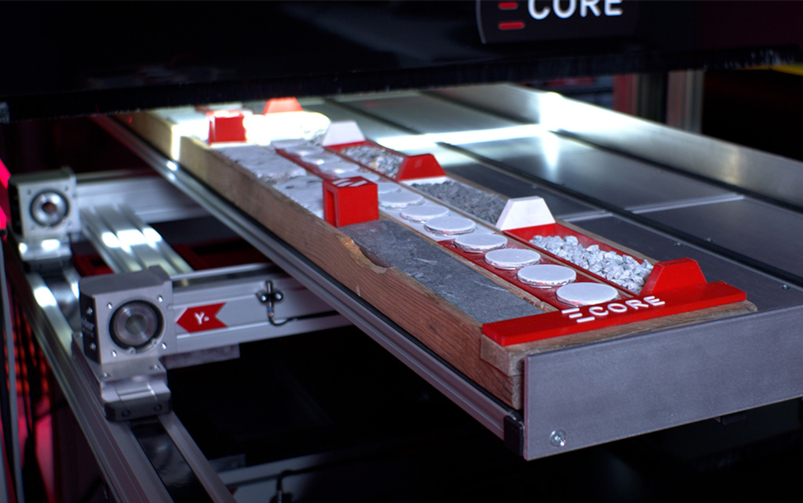

Système d’imagerie hyperspectrale laser totalement automatisé ECORE d’Elemission. Avec l’aimable autorisation d’Elemission

Système d’imagerie hyperspectrale laser totalement automatisé ECORE d’Elemission. Avec l’aimable autorisation d’Elemission

Sur les 26 projets avec lesquels le groupe MISA travaille actuellement, plusieurs d’entre eux ont atteint le stade de prototypes immédiatement commercialisables. C’est notamment le cas d’Elemission, qui, grâce au développement de son laboratoire mobile ECORE, a élaboré une solution d’analyse des carottes de forage tirant profit de la spectroscopie d’émission atomique par ablation laser (AL – SEA). Cette technologie permet de fournir une vision minéralogique et chimique directement à partir de la carotte de forage.

Une aversion au risque profondément enracinée

Alors que les accélérateurs de la technologie progressent dans la révélation de nouvelles technologies, il n’en demeure pas moins une tâche herculéenne que de changer les pratiques traditionnelles dans une industrie aussi complexe et hautement capitalistique que l’exploitation minière.

« C’est un domaine à haut risque, avec de grandes mines qui sont des environnements d’exploitation dangereux s’ils ne sont pas correctement contrôlés, poussant l’industrie à la prudence. Nous n’aimons pas être incertains sur le fonctionnement ou non d’une technologie », expliquait M. Steen du BRIMM. « Ce n’est pas comme si l’on était en train de prototyper un produit de consommation. Si quelque chose tourne mal, cela pourrait nuire à l’environnement ou, dans le pire des cas, blesser quelqu’un. »

Comme l’indiquait Mme Shaikh-Naeem de Digital, outre l’énorme investissement initial et les risques pour l’environnement et la sécurité, il n’est pas facile de rendre une innovation prête à l’emploi. « Il s’agit de sites agissant comme des écosystèmes vivants, théâtre d’un dur travail dans le but de produire », soulignait-elle. « Des employés en rotation sont en activité, avec des procédures d’exploitation normalisées. Introduire une innovation doit s’accompagner d’ajustements. Cela engendre des coûts et des perturbations. »

Il s’agit là d’un problème majeur, car l’industrie minière est en grande partie une industrie de démonstration, qui repose sur des preuves concrètes. Si une technologie n’est pas validée ou approuvée dans un environnement opérationnel qui ressemble étroitement à celui pour lequel son application est prévue, elle aura du mal à être adoptée par le secteur et à être mieux transposée à grande échelle.

« Le plus grand défi reste de savoir comment l’industrie minière peut essayer de nouvelles choses sans perturber le fonctionnement normal de la mine au quotidien », déclarait Douglas Morrison du CEMI. « Quelque chose que l’on entend très souvent est que l’on voudrait bien adopter une nouvelle technologie, mais seulement si elle n’interfère pas avec l’exploitation de notre mine. » Cela revient à dire qu’il est pratiquement impossible de parvenir à changer quoi que ce soit. Nous sommes dans une impasse.

Selon M. Morrison, les sociétés minières sont confrontées à un autre problème : une ou plusieurs parties de leurs activités doivent être améliorées, mais effectuer des changements sur un élément ne modifie pas les autres. Cela signifie qu’il faut soit intégrer la nouveauté aux deux anciens systèmes, soit changer les trois en même temps. Le risque est très élevé, car si l’un d’eux ne fonctionne pas, les deux autres ne fonctionneront pas non plus.

Le temps nécessaire pour qu’une mine entre en production ainsi que les dépenses d’investissements massifs que cela implique exercent également une énorme pression sur les sociétés minières pour réduire leur période de récupération des investissements, ce qui freine leur appétence au risque.

« L’état d’esprit est généralement qu’il faut dépenser tellement d’argent que l’on ne peut pas prendre de risques, sans quoi le retour sur investissement ne se fera pas assez rapidement », expliquait Paul Labbe, directeur régional du programme ACIM au sein de Saskatchewan Polytechnic, à Saskatoon. « L’exploitation minière est donc conservatrice. C’est ce qui finit par arriver. Un projet entre en phase de production, puis la société minière passe les 40 années suivantes à tenter d’améliorer son efficacité. »

Par ailleurs, avec l’évolution du modèle industriel, tout repose désormais sur les économies d’échelle. Dans le secteur minier, on considère que « grand » est synonyme de « mieux ». Ainsi, il est possible de répartir les coûts fixes afin de générer des bénéfices.

Osez tenter votre chance

Selon Borys Vorobyov, cofondateur de Sight Power, société basée à Ottawa, il existe un autre obstacle à l’adoption des technologies. En effet, personne ne veut endosser la responsabilité de mettre en œuvre quelque chose de nouveau, car cela pourrait mettre en péril sa propre position au sein de l’entreprise. À l’aide du réseau ACIM, Sight Power a pu commercialiser l’une de ses technologies, un système d’inspection des puits de mines basé sur l’intelligence artificielle (IA), utilisé dans une mine de platine en Afrique du Sud. Cette technologie permet de créer un jumeau numérique du site minier et peut être utilisée dans tout type d’activité, des puits de mines à la conception, la planification et la gestion des ressources ou encore les solutions de la mine à l’usine.

« Lors d’un entretien en privé avec un cadre supérieur d’une société minière, ce dernier m’a dit que le fait que ma solution soit meilleure n’avait pas d’importance. S’il me l’achète et qu’il y a un problème, c’est lui que l’on tiendra pour responsable. S’il achète la technologie à une plus grande entreprise et qu’elle ne fonctionne pas, ce sera leur problème », déclarait M. Vorobyov.

Les structures des sociétés et leurs systèmes de bonification qui récompensent la productivité accentuent également cette aversion au risque, déclarait Dustin Angelo, directeur général de Novamera, jeune entreprise spécialisée dans l’exploitation des mines à filons étroits. « Les directeurs généraux sont rémunérés en fonction de ce qu’ils produisent, et cela se rattache aux économies d’échelle et à l’alimentation de l’usine. Si l’on ne met pas en place les bonnes mesures incitatives pour motiver le personnel à essayer des innovations, à prendre des risques ou à les évaluer, l’adoption sera difficile car il n’y a aucun intérêt à le faire. »

On peut énumérer d’autres obstacles, tels que le cycle des matières premières, les priorités changeantes au niveau du conseil d’administration, ou encore un taux élevé de rotation du personnel. Ces défis rendent difficiles la continuité des partenariats entre des entreprises en démarrage et des partenaires miniers. Une autre difficulté vient se rajouter, à savoir que toutes les mines ne disposent pas des compétences ou de l’infrastructure technique nécessaire à la mise en œuvre d’une nouvelle technologie.

En outre, en période de ralentissement de l’activité économique, développer de nouvelles technologies n’est plus considéré comme une priorité par le secteur minier. « De manière générale, le secteur considère l’innovation comme un centre de coûts, et c’est la première chose que l’on ralentit en cas de crise économique », affirmait John Steen du BRIMM. « L’innovation n’est pas perçue comme un pôle de croissance. »

Dans une industrie dont le travail s’étend sur des années, voire des décennies, contrairement à d’autres secteurs qui ne nécessitent que quelques semaines ou quelques mois, il est également difficile d’attirer des capitaux d’investissement dans la technologie minière.

« Lorsque les sociétés de capital-risque examinent la progression par échelons des technologies minières, cela peut sembler peu attrayant par rapport à ce qu’elles observeraient dans d’autres domaines comme l’intelligence artificielle et la cryptomonnaie », expliquait Gary Agnew, directeur général et cofondateur d’Ideon Technologies. Ce dernier a mis au point une méthode de tomographie reposant sur les muons d'origine cosmique, qui utilise des muons (des particules subatomiques crées par les explosions de supernova dans l’espace) pour fournir une imagerie souterraine semblable aux rayons X jusqu’à un kilomètre de profondeur. « Dans ces domaines, les courbes de croissance et d’adoption sont attractives. Quand ces sociétés regardent celles de l’exploitation minière, elles peuvent être déçues. »

Deux membres de l’équipe d’Ideon Technologies sur le site de l’installation d’un détecteur de muons dans la mine au centre NORCAT de Sudbury, en Ontario. Avec l’aimable autorisation d’Ideon Technologies

Ideon est une entreprise issue d’un essaimage de TRIUMF, le laboratoire national canadien d’accélérateurs de particules. Après avoir levé des fonds auprès de la famille et des amis, et mené à bien un essai à l’aveugle avec BHP, cette société a obtenu 4,6 millions de dollars de financement de Digital pour son travail dans le cadre du projet Earth X-ray for Low-Impact Mining (Rayons X de la Terre pour l’exploitation minière à faible impact), d’un montant total de 19,2 millions de dollars. L’entreprise a désormais dépassé le stade de validation de principe. Elle a bénéficié d’une levée de fonds en série A, a signé des contrats avec cinq grandes sociétés minières et a lancé un nouveau projet de suivi d’une valeur totale de 45,1 millions de dollars. Ideon a bénéficié d’un co-investissement de Digital à hauteur de 10 millions de dollars dans le cadre du projet.

Conseils pour les jeunes entreprises : commencez par l’essentiel

Il est important de d’abord trouver le bon problème à résoudre, puis de déterminer le secteur de l’industrie minière à cibler pour chercher du soutien. Selon M. Nyabeze du réseau ACIM, certains innovateurs font les choses presque à l’envers.

« Beaucoup de gens commencent par développer une solution et cherchent ensuite un problème », déclarait-il. « L’innovateur est tellement enthousiaste par rapport à sa prouesse technique qu’il ne se rend pas compte que ce projet ne verra pas la lumière du jour s’il n’y a aucun problème à résoudre. Quand on lui demande qui veut de cette solution, il répond qu’il ne sait pas encore. »

Dans le cas de Novamera, une entreprise qui a mis au point des technologies d’exploitation minière chirurgicale permettant de localiser, de cartographier, de repérer et d’extraire des minéralisations à filons étroits à coût élevé dans des gisements inexploités, il s’agit d’un problème réel qui a servi d’élément déclencheur.

En tant qu’ancien directeur général d’Anaconda Mining, Dustin Angelo dirigeait une mine d’or dans la province de Terre-Neuve et cherchait à en prolonger la durée de vie avec du minerai provenant d’un gisement filonien fortement incliné situé à environ un kilomètre de la mine à ciel ouvert. Cependant, le gisement était difficile à modéliser en raison de sa forme et de sa taille.

À terme, M. Angelo et son équipe ont mis au point une solution qui associe matériel et logiciel, qu’ils décrivent comme l’équivalent d’une chirurgie laparoscopique pour l’industrie minière. Le principe est de cibler le minerai en temps réel. La technologie utilise un capteur de fond de trou, configuré pour recueillir environ 4 900 % de données de subsurface de plus que les méthodes traditionnelles de délimitation. Ces données sont ensuite traitées à l’aide d’un logiciel reposant sur des algorithmes et l’intelligence artificielle pour déterminer la géométrie du gisement, et calculer la trajectoire de forage optimale pour l’extraction. Cette technologie est intégrée à une foreuse conventionnelle de grand diamètre.

M. Angelo a fondé Novamera en 2019 et a fait la démonstration de l’outil d’imagerie de la société à un consortium composé de Newmont, Vale et OZ Minerals entre 2022 et 2023. L’entreprise a ainsi développé la première étude de cas à présenter à d’autres sociétés minières. L’année dernière, Novamera a réalisé cinq autres études, accompagnée d’un éventail de grandes entreprises, d’acteurs intermédiaires et de petites sociétés.

La validation de principe a permis à Novamera d’obtenir en juin dernier un coinvestissement de 3,5 millions de dollars de la part de Digital. Cette validation de principe a également entraîné l’arrivée de deux partenaires industriels, Great Atlantic Resources et Maritime Resources, qui se sont engagés à utiliser en conditions réelles la gamme complète des équipements de Novamera. En décembre, la société a signé un protocole d’entente avec Kuya Silver afin de déployer sa technologie dans la mine de Bethania, au Pérou.

Avec le recul, Dustin Angelo reconnaît que, même si toutes les études constituaient des étapes importantes sur la voie de la commercialisation, « nous avons compris que les grandes sociétés minières n’étaient pas le bon point de départ ».

Selon M. Nyabeze, il est essentiel que les innovateurs canadiens soient au courant des technologies déjà existantes sur le marché. « Les innovateurs sont partout. Il faut garder un œil sur la situation en Australie, en Allemagne, au Chili, au Pérou ou encore au Brésil », expliquait-il. « Il faut s’assurer que l’on ne travaille pas sur une solution qui existe déjà. Cela serait un problème majeur. »

Certaines sociétés minières développent leurs propres solutions en interne pour résoudre un problème spécifique, ce qui signifie que personne d’autre ne les connaît. « C’est très courant dans la chaîne de valeur, jusqu’à ce que quelqu’un découvre que cette technologie existe déjà, et se rende compte que quelqu’un d’autre l’utilise déjà », ajoutait M. Nyabeze.

Les accélérateurs s’associent

Les accélérateurs commencent également à collaborer pour déterminer quels types de technologies intersectorielles peuvent fonctionner dans le secteur minier.

En janvier, Digital a signé un PE avec le CEMI afin de collaborer sur l’introduction de davantage d’innovations numériques dans ce secteur.

« Nous avons besoin de personnes connaissant bien les technologies numériques pour venir examiner tout ce que nous faisons dans l’industrie minière, et trouver des applications qui peuvent améliorer nos activités », déclarait M. Morrison du CEMI. « Nous avons besoin d’eux pour nous aider à identifier les réponses à nos problèmes. Et nous pouvons en retour les aider à comprendre comment fonctionne notre industrie minière et ce dont elle a besoin. »

Pour Mme Shaikh-Naeem, qui travaille à Digital, l’innovation se résume à une équation simple : l’invention associée à l’adoption découle sur l’innovation.

« La variable de l’invention est incroyablement dynamique », concluait-elle. « Cependant, en ce qui concerne l’adoption, on remarque un phénomène d’inertie. »

Traduit par Karen Rolland

Plus dans la catégorie Technologie

La révolution de l'automatisation

Cela ne fait aucun doute, l'avenir de l'industrie minière passe par l'automatisation. Cependant, à quoi ressemble cet avenir et par quel chemin allons-nous y arriver?

La conscience des coûts dans la ville que l’on surnomme « Sin City »

Efficacité et rendement : la philosophie du dernier Minexpo