Une mine britannique explose sous une fortification allemande à Hawthorn Ridge le 1er juillet 1916, premier jour de la bataille de la Somme. Ernest Brooks, Imperial War Museum, Londres

Pendant la Première Guerre mondiale, les tranchées ont divisé l'Europe de la mer du Nord à la Suisse. Alors que le champ de bataille en surface était statique, une guerre souterraine secrète faisait rage.

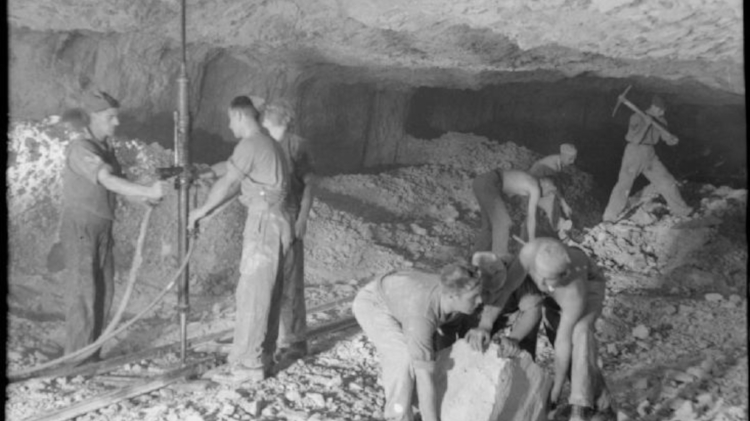

L'armée britannique a commencé à former des unités spécialisées composées de tunneliers qualifiés en 1915. Elle a d'abord recruté des hommes issus des communautés minières pauvres de Grande-Bretagne. Leur travail consistait à créer un labyrinthe de longs tunnels souterrains qui s'étendaient sous les lignes ennemies et pouvaient être remplis d'explosifs, et à creuser des « camouflets », des mines plus petites utilisées pour faire s'effondrer les tunnels ennemis. Ils étaient également chargés de construire de vastes réseaux de tunnels derrière les lignes alliées, permettant ainsi le déplacement discret des hommes et des ravitaillements.

Face à la demande croissante de mineurs qualifiés, le gouvernement britannique a demandé au Canada de créer des unités de creusement de tunnels, ou « compagnies », en septembre 1915. La première a été mobilisée à Pembroke, en Ontario, et a recruté des hommes dans les centres miniers de l'Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. Près de 300 hommes ont quitté Saint John le 1er janvier 1916. La deuxième, composée d'hommes de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, a quitté Halifax trois semaines plus tard. La troisième était formée de mineurs canadiens qui s'étaient engagés dans les forces armées et combattaient déjà en Europe.

L'année 1916 fut la plus intense pour ce type de guerre dans les tunnels. Les Britanniques firent exploser 750 mines offensives et les Allemands 696. L'armée britannique comptait environ 25 000 mineurs, ainsi que 50 000 fantassins qui travaillaient en permanence à leurs côtés pour effectuer des tâches non qualifiées, allant de la ventilation des tunnels au transport du matériel. Ces derniers étaient souvent des « bantams », des hommes qui ne répondaient pas aux critères de taille requis pour les unités régulières.

Les mineurs n'avaient pas à répondre aux critères d'âge requis pour l'infanterie régulière et pouvaient avoir jusqu'à 60 ans. Ils étaient souvent mieux payés que les soldats afin d'égaler leur salaire à la maison, ce qui était une source de discorde pour beaucoup.

En plus des dangers liés à l'exploitation minière du début du XXe siècle, les mineurs étaient exposés aux horreurs propres à la guerre souterraine. Il s'agissait notamment des explosifs ennemis, des risques d'asphyxie, de la maladie dites du pied des tranchées, des risques de noyade, d'ensevelissement, du froid, des crampes et de la menace de se retrouver face à des soldats allemands qui creusaient dans l'autre sens et de devoir combattre au corps à corps pour rester en vie. Les pertes humaines dans les mines étaient élevées : une compagnie de creusement de tunnels a enregistré 16 morts, 48 blessés envoyés à l'hôpital et 86 cas mineurs traités au chevalement du puits en six semaines.

Les tunneliers travaillaient à la lueur des bougies et en silence pour éviter d'être repérés. Les mineurs alliés utilisaient la « méthode du coup de pied dans l'argile », une technique empruntée aux travaux d'égouts, de routes et de chemins de fer en Angleterre. Dans chaque équipe, il y avait un « kicker » qui s'allongeait sur le dos sur une croix en bois et utilisait ses jambes pour enfoncer dans la paroi rocheuse une bêche finement affûtée appelée « marteau bêche ». Un « bagger » remplissait ensuite des sacs de sable avec de la terre, et un « trammer » évacuait les débris de la galerie à l'aide de petits chariots à roues en caoutchouc sur rails. Il revenait avec un chariot chargé de bois. Le bois était destiné aux parois, qui étaient érigées sans clous ni vis afin de ne pas faire de bruit ; les mineurs comptaient sur la pression de l'argile gonflante pour les maintenir en place.

La méthode du coup de pied dans l'argile était plus rapide et plus silencieuse que de creuser à la main. Elle n'a jamais été découverte par les Allemands, qui utilisaient des pioches bruyantes. Les Alliés disposaient d'un autre avantage : l'utilisation de tiges cylindriques en acier étanches pour percer les couches de sable mouvant, également appelées « tubbing ». Celles-ci étaient enfoncées dans les strates humides (« schwimmsands ») jusqu'à atteindre l'argile sèche en dessous. Cela permettait aux Britanniques de creuser dans des endroits que les Allemands croyaient impossibles à atteindre.

Les tunnels commençaient au fond des puits et pouvaient atteindre une profondeur de 100 pieds. Tous étaient construits avec une légère pente ascendante afin de les maintenir aussi secs que possible.

La bataille de la crête de Vimy en avril 1917, « la victoire militaire la plus célèbre du Canada », n'aurait pas été possible sans d'importants travaux de minage militaire. Pour la préparer, 20 kilomètres de tunnels ont été construits pour accueillir 24 000 soldats, des munitions, des soldats blessés et des ravitaillements.

La guerre des mines a atteint son apogée deux mois après Vimy, lors de la bataille de Messines. Aux côtés de leurs homologues britanniques, australiens et néo-zélandais, les 1ère et 3e compagnies canadiennes de creusement de tunnels ont passé des mois à installer 25 énormes mines sous la crête de Messines, un bastion allemand en Belgique. Les mines ont été chargées de plus de 937 400 livres d'explosifs et ont explosé aux premières heures du matin du 7 juin. Dix mille soldats allemands ont été tués et l'explosion fut la plus grande explosion artificielle de l'histoire à l'époque. Elle fut si forte que le Premier ministre britannique David Lloyd George affirma l'avoir entendue à Londres.

Six mines n'ont pas été utilisées, quatre parce que les positions en surface avaient changé, une parce que le tunnel avait été inondé et une autre parce qu'elle avait été découverte par les Allemands. L'une d'elles a explosé 38 ans plus tard lors d'un orage et a tué une vache. Cinq mines sont restées enfouies dans le sol sans exploser. L'une des plus grosses, contenant plus de 23 000 kg d'explosifs puissants, se trouve juste sous une ferme belge.

Après Messines, la guerre est devenue plus mobile. Les tunneliers ont été moins employés pour la guerre souterraine et davantage à la surface comme sapeurs.