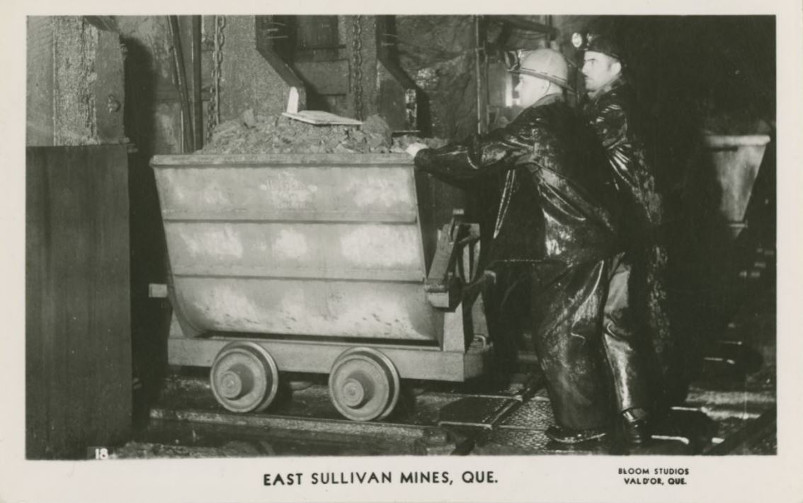

Les mineurs en grève se battent pour revendiquer leurs droits à la sécurité face aux effets toxiques de la poussière d’amiante présente dans les mines, entre autres demandes. Avec l’aimable autorisation des Archives nationales du Canada

Le 14 février 1949, alors que l’horloge sonne minuit, près de 2 000 travailleurs de la mine Jeffrey prêts à commencer une grève emplissent les rues normalement silencieuses de la petite ville d’Asbestos, au Québec. Plus tard en cette matinée de Saint Valentin, 3 000 autres mineurs de la mine Thetford voisine se joignent à la marche, et à ce qui deviendra l’un des conflits de travail les plus longs et brutaux de l’histoire de la province.

Depuis la fin du XIXe siècle, le Québec, et particulièrement la ville d’Asbestos, jouissent du statut de plus grands producteurs et exportateurs d’amiante, ce minéral dont la ville tire son nom en anglais. L’amiante est alors beaucoup utilisé pour l’isolation, l’insonorisation et l’ignifugation. À l’époque, des sociétés américaines et canadiennes telles que Johns-Manville, Asbestos Corp. et Flintkote implantent leurs opérations autour des Cantons de l’Est.

Les mineurs francophones, quant à eux, font leur travail consciencieusement, mais un rapport d’investigation publié par le journaliste Burton LeDoux en mars 1948 révèle des vérités troublantes. Les mineurs décèdent de silicose, une affection due à l’inhalation de poussières d’amiante. M. LeDoux accuse dans son rapport le gouvernement provincial, dirigé par le Premier ministre du Québec Maurice Duplessis et son parti de l’Union nationale, ainsi que les employeurs des mines pour leur imprudence et le déni continu du problème.

Les révélations de l’article déclenchent l’entrée en action du syndicat des mineurs d’Asbestos. Le syndicat est affilié à la confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC), désormais appelée la confédération des syndicats nationaux (CSN), un groupe de coordination des syndicats dont le secrétaire général Jean Marchand deviendra le chef de file de facto de la grève. Le syndicat entame des négociations avec les propriétaires des mines. Il réclame une augmentation du salaire horaire de 15 cents, l’octroi de primes pour le travail de nuit, le week-end et les jours fériés, la participation syndicale à un système de gestion conjoint des mines et, plus important encore, des mesures pour améliorer la sécurité des mineurs en limitant leur exposition aux poussières d’amiante.

Les sociétés refusent, les tensions augmentent, et les négociations se retrouvent face à une impasse. Alors que le tribunal s’apprête à imposer une procédure arbitrale aux deux parties, les mineurs, pensant que leur cause est perdue d’avance, votent pour commencer une grève.

Les sociétés américaines bénéficient du soutien du Premier ministre Duplessis, qui s’oppose aux syndicats et accorde des faveurs aux investissements étrangers en promouvant le faible coût des ressources naturelles de la région et de la main-d’œuvre. Il déclare la grève illégale et envoie la police provinciale pour arrêter les grévistes.

Toutefois, les grévistes se voient accorder une importance croissante et reçoivent l’appui des locaux et d’activistes, d’intellectuels et de la presse à Montréal. Gérard Pelletier, journaliste du quotidien francophone Le Devoir, assure la couverture de la grève et présente la situation critique des grévistes sous un jour très empathique. Pierre Elliot Trudeau, cofondateur et rédacteur à Cité Libre, commente également les événements avec beaucoup de compassion. Il publiera plus tard un ouvrage sur l’importance de la grève de l’amiante, déclarant qu’elle marque la naissance du nationalisme moderne au Québec.

L’Église catholique, qui a beaucoup de pouvoir et d’influence sur la société québécoise à l’époque et est généralement un allié de taille du gouvernement, prend le parti des grévistes en leur envoyant de la nourriture et de l’argent. Dans un sermon, l’archevêque de Montréal Joseph Charbonneau fait entendre son soutien aux grévistes. « La classe ouvrière est victime d’une conspiration visant à les écraser, et quand il y a une conspiration pour écraser la classe ouvrière, c’est le devoir de l’Église d’intervenir. Nous valorisons les gens plus que le capital », déclare-t-il.

La grève se poursuit pacifiquement jusqu’à ce que la société Johns-Manville embauche des travailleurs de remplacement (les « briseurs de grève ») pour relancer les travaux à la mine et augmente même leur salaire dans l’espoir d’amadouer les grévistes et de les inciter à revenir travailler. Pour empêcher les travailleurs de remplacement d’atteindre les mines, les grévistes font usage de la violence. Un mois après le début de la grève, les mineurs déclenchent une explosion sur une voie ferrée menant à l’usine. Ils capturent des officiers de police et les battent jusqu’à ce qu’ils perdent connaissance. Armée de gaz lacrymogènes et de fusils, la police essaie de disperser les piquets de grèves en tirant des balles d’avertissement dans l’air. Le 5 mai, les grévistes barricadent les mines pour empêcher les travailleurs de remplacement d’entrer et érigent des barrages routiers à l’entrée et la sortie de la ville. Le jour suivant, la police provinciale riposte. Elle arrête environ 180 mineurs en grève et les roue de coups.

Après les arrestations, le syndicat décide qu’il est temps de trouver un compromis et les mineurs acceptent de mettre fin à leur grève en juillet. Après presque cinq mois de conflit, les gains matériels pour les mineurs sont insignifiants. Ils reçoivent une augmentation de leur salaire horaire de cinq cents, et nombre d’entre eux perdent leur emploi, notamment l’archevêque que l’on contraint à démissionner et qui part pour la Colombie-Britannique. Rien n’est fait non plus pour atténuer les préoccupations des mineurs concernant l’insalubrité de leur travail en raison de l’inhalation des poussières d’amiante.

Pourtant, la grève de l’amiante ouvre les yeux des citoyens et les met face à la réelle lutte des classes qui subsiste au sein de la province, ainsi qu’à l’exploitation et la répression qui prédominent dans le gouvernement de M. Duplessis. Les travailleurs ont peut-être perdu la bataille, mais plusieurs acteurs se mobilisent et s’unissent pour une cause. La grève à la mine d’Asbestos marque le début d’une transition sociopolitique et culturelle imminente dans la société québécoise, et est un précurseur de la Révolution tranquille qui se prépare.